На земле Карташёвых. Часть 2

В годы войны

Во время войны в Карташевичах жило столько полицаев, что деревню называли Вторым Берлином (были ребята, которых заставили идти в полицию, они соглашались, но старались помогать русским). По другой версии, название возникло также из-за размеров деревни: шесть улиц, а главная — длиной три километра. При въезде слева стоял дом, использовавшийся как управа. Но немцы появлялись здесь, только когда искали партизан. Их отряды прятались в окрестных лесах и были практически неуловимы.

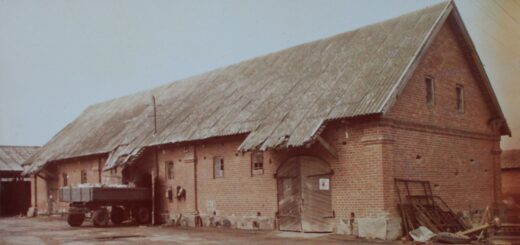

После войны еще долго помнили, как однажды партизаны ворвались в деревню и нагнали лютого страха на полицаев: всю ночь шла стрельба, рвались мины, «лесные мстители» тогда расстреляли старосту и еще несколько пособников фрицев. После этого по ночам полицаи прятались в панских амбарах.

Фамилии командиров и комиссаров партизанских отрядов были известны всем: Гришин, Вишнев, Прудников. Дмитрий Леонович Прудников был местным жителем, родом из крестьянской семьи. Окончил пять классов Карташевичской школы. До войны руководил колхозом «Красная горка» (д. Храпаки). По линии комсомола его направили в партизанский отряд Вишнева комиссаром, там же был его родной брат. В декабре 1942 года немцы арестовали их мать Агафью Трофимовну, в мае она была расстреляна. Дмитрий с братом погибли, когда фашисты окружили их отряд около деревни Бель. Один из полицаев снял с Дмитрия куртку и сапоги и хвастался в Карташевичах, что комиссар пал от его руки.

В партизанском отряде Минской области нашла свою судьбу Ольга Ильинична Бармакова. Когда ее деревню Скуплино и всех ее родных сожгли каратели, Ольге было всего 19 лет. Возвращаясь домой (она ходила в лес за ягодами), увидела страшную картину пожаров и решила уйти в партизанский отряд. Два года была разведчицей. Среди товарищей выделила парня из Карташевич — Николая. В отряде они и поженились, в 1945-м вернулись к нему домой. Ольга Ильинична работала в полеводстве, кладовщицей, дояркой колхоза имени Ленина, прожила долгую жизнь. С Николаем Максимовичем они воспитали четырех дочерей.

Их младшая дочь Татьяна Николаевна Старостенкова более 45 лет работает бухгалтером местного хозяйства. Ее муж — Владимир Васильевич — там же трудится механизатором.

Отец будущего председателя колхоза Виктора Потаповича Титова также был в партизанском отряде. Однажды ночью он пришел домой, и об этом предатель-полицай сообщил немцам. Тут же была устроена облава. Потапа Леоновича ранили в ноги, что не позволило ему вернуться в отряд. Его заперли в избе и сожгли на глазах у жены Ирины Петровны. Женщина стала свидетелем страшной смерти и своего старшего сына. Александра пытали, вырезали звезду на груди и подвесили за ребра на дереве. Его тело немцы не разрешали снимать в течение трех дней.

Молодежь Карташевич немцы гоняли в Бутрово — рыть окопы. 19 августа 1943-го, за месяц до освобождения, 28 человек угнали в Германию. Агафья Азаровна Небожева вспоминала, когда полицаи со списками ходили по домам и забирали парней и девчат. Ее сын Василий с друзьями Михаилом Корюговым и Михаилом Бабуровым, чтобы не идти в полицаи, уже несколько недель прятался в лесу. Под угрозой, что ее расстреляют, пришел и тоже был угнан. В этот день она стала седой.

Спустя месяц, когда оставшиеся в деревне люди понимали, что вот-вот придут свои, этих молодых людей продавали байерам на немецких рынках. Те из них, которые не были отбракованы и расстреляны в городе Белосток на западе Белоруссии, выдержали всю дорогу и работы в неволе, вернулись в Карташевичи в феврале 1945 года.

Бои за освобождение местные жители также пережидали в лесах. Увидев советского солдата, бросались к нему. Быстрее птицы летела новость — можно домой, враг разбит и изгнан из деревни. Этот счастливый день наступил 27 сентября 1943 года.

В деревне Чурилово разместили аэродром, а в Карташевичах был обустроен госпиталь пересыльного пункта воинской части 16756. Там работала местная девушка Анна Ивановна Ефремова. Здесь случилась еще одна известная нам история любви. Именно в госпитале Анна познакомилась со своим будущим мужем — танкистом Иваном Леоновичем Шаманковым. Вместе с ним прошла остальной военный путь (Витебск, Шауляй, Кенигсберг). В ноябре 1945 года молодая семья вернулась в Карташевичи, работали в колхозе им. Ленина, за свою супружескую жизнь они вырастили шестерых детей.

Вместе с Анной Ивановной в подсобном хозяйстве работала и Вера Игнатьевна Ефремова. Сначала трудилась в полеводстве, затем сторожем (охраняла фермы).

«Пучья, нюньки, тошнотики…»

Карташевичи пострадали не сильно (как говорят жители: потому что здесь находилась управа). Выбитые стекла и несколько сгоревших домов по сравнению с полностью выжженными соседними Мервино и Тимошенками — это было не так уж страшно. Но людей деревня потеряла много: более 100 погибших, 28 угнанных в Германию, 87 человек не вернулись с фронта.

И все послевоенные тяготы оставшимся жителям пришлось пережить в полной мере: есть хлеб из лебеды и клеверной потрухИ, работать от зари до зари…

Основная еда того времени — «помороженная картошка с полей», из которой пекли «тошнотики», есть их можно было только теплыми. Летом дети не упускали случая собрать «пучья» (стрелки щавеля с цветами, их обламывали и ели) или пожевать «нюньки» (мягкая часть внутри стебелька осоки), потому что очень хотелось сладкого. На Волчиху ходили за земляникой, а на подугорицах Ночевок росли заячья капуста и щавель.

«Люди сидели на подножном корме, а мясного поесть в волю не было очень долго», — вспоминают пожилые карташевцы. После войны все еще не был отменен натуральный налог: каждый двор за год должен был сдать 300 литров молока, 300 яиц, более 40 кг мяса (если удавалось вырастить поросенка, его старались «забить в лесу», чтобы ни соседи, ни даже дети не видели, и не могли об этом рассказать), собирали шерсть и свиные шкуры, сдавали и картошку.

Чтобы хоть как-то заработать, когда нерестует рыба, ее ловили мешками, солили в бочке и возили продавать на рынок. За лошадьми ходили в Пруссию (Калининград), семена носили из Рудни. Женщины ткали набожники, постельное белье, отбеливали его на снегу. Почти все вещи, нужные в быту, люди умели производить сами.

«Все былИ в работе», — вспоминают то время карташевцы. Дети на день получали задания: собрать травы (в конце 1950-х за ней уже не ходили, а ездили в лес — на велосипеде), «нарубить травы, корову прогнать, вечером встретить, попоить и подоить, если мама придет поздно. А сено было, ходили на сено, а пайки давали, а лен пололи… Кукурузу пололи на Волчихе».

Помнятся и детские развлечения. Весной талая вода заполняла всю низину между почтой и сельсоветом, подходила к самым домам. Плавали на лодке, а случалось — и на корыте, в котором «секли капусту».

На Лявонову гору (холм, недалеко от которого жил дед Левон) ходили кататься, «на санки штук семь сядут: полозья в одну сторону, а то на корыте разгоняешься и прямо в лес». Еще были железные козы, за них обычно дрались: кто постарше, отбирал без стеснения.

Когда наступала весна — играли в лапту, на проталинах, босиком, в центре деревни. Летом — в чижика — на Тонькиной горе (интересно, что в народе небольшие возвышенности нашей местности часто называли горами, для сравнения — Долгина гора в Рудне). На ней еще росла белена. Сладкая, коробочки, как мак. Бывало, и объедались. Из песка пекли «латУрики», их украшали цветочками. Купались в двух местах: на реке был девичий вир, небольшой, а дальше — для ребят, у них был и «трамплин». «А под горУ — за Лявоновым переездом — никто не ходил: вода темная и горка там отвесная». Эту «сыпучку» старались обходить стороной, только самые бесстрашные из детей добирались до яиц в гнездах ласточек.

Качелями служила веревка, привязанная к потолочной балке в доме или в сенях (дети называли такие качели арЕлями). Помнятся и единственные девчачьи игрушки — куклы из лоскутков, набитые опилками.

Дружили, в беде не бросали

На этих снимках утро второго дня деревенской свадьбы, который отмечался в доме жениха. Молодые и гости вышли на улицу. В центре — невеста в кокошнике. На телеге уже лежит ее собранный чемодан и сидит гармонист Анатолий Шевелев. Рядом с невестой ее «шаферка» и свекровь (в белом платке), около свекрови — жених и его шафер. 1963-64 годы. / Фото из альбома В. В. Автуховой

Люди того времени были общительные, дружные, не бросали друг друга в беде и в труде. Огород сажали только с соседями, соток 20 из 25 оставляли на картошку. Дадут колхозную лошадь, сразу собирались: один день работали у одних, другой — у других. И «замочек» потом не устраивали: «корзинку на руку, и пошли домой».

Несмотря на все тяготы жизни, люди не унывали: на работу и с работы ходили с песнями. «Свадьбы справляли очень красивые, лошади убранные, и все хотели посмотреть, взрослым наливали чарку, а дети прибегали просто из любопытства».

Молодежь на Пасху ходила «на горы», к речке: разжигали костер, катали крашеные яйца. А на другом берегу разлившейся Рутавечи собирались дементеевские. Потом ребята из близких деревень стали приходить в Карташевичский клуб на танцы, «ходили и Храпаки, и Тубольцы». Пускали и в дома (за это обычно хозяйке приносили продукты): шутили, пели, играли в разные игры. Нанимали гармониста, ему собирали по 20 копеек или приносили также что-то из еды. Лучшие гармонисты в колхозе: Александр Петрович Ивченков (Дементеево), Владимир Васильевич Волчков («самый сильный, играл с переливами»), Анатолий Шевелев, Анатолий Волчков (Карташевичи), Иван Павлюченков (Мервино) и Эдуард Шаловский (Дементеево). Владимир Адамович Иванченков (Мервино), Владимир Соловьев (Задняя), Дмитрий Петрович Романенков (Тимошенки) и Василий Ефимович Янкин (Карташевичи) считались любителями.

«Надеть было особо нечего, и девчата делились друг с другом», на посиделках кофточка подруги считалась обновкой. А разнообразию танцев можно только удивляться, все знали венгерку, краковяк, «подоспань», «страдания», польку и простую польку, метелицу, кадриль, крест… в седьмом (выпускном) классе «девчонки уже женихались, старшие учили танцевать младших, а они — ребят».

На лошадях здесь возили и хоронить. Кладбище находилось поодаль от деревни — примерно в километре. Тогда еще не была распахана прямая дорога, а теперь оно у самого шоссе на Понизовье, если ехать на машине — удобно, но, если идти из Карташевич пешком, путь займет немалое время.

Раньше на каждом кладбище в этой местности можно было увидеть «копнИцы» — кресты с крышей домиком, которая защищала от дождя иконку и лампадку, а само надгробье становилось похожим на избушку. На помин брали «дранчУк» (сало с яичницей), пряженую яичницу (в молоко вбивалось яйцо и ставилось в печь, там оно спрягалось). Венки плели из дерезы, а украшали сохраненными фантиками от конфет. На кресты обязательно повязывали рушники.

По умершим могли «проводить провод» Ольга Васильевна Коротченкова или Парфен Павлович Цветков, если они приходили домой или на кладбище, священника уже не звали.

Ближайшая к деревне больница находилась в Микулино, там принимал Евгений Иванович Шарыкин, а в Карташевичах работал медпункт. Фамилию первого послевоенного фельдшера жители не помнят, а вот имя — Иван Варфоломеевич — до сих пор на слуху. Ему помогала жена — медсестра Любовь Терентьевна (потом она работала в Руднянской больнице). Им на смену пришли не менее опытные Владимир Степанович Сычев и Мария Ивановна Василькова (девичья фамилия Шарыкина, на деревенском языке она была Карпенчихой, по мужу, проработала всю жизнь в медпункте санитаркой). До сих пор помнят и безотказную Антонину Васильевну Ложкову («ночь-полночь, непременно шла к больному»), и Раису Марыскину с Галиной Поваровой (они приезжали из Рудни). В последнее время заведовала медпунктом Валентина Владимировна Прохоренкова.

Магазин в Карташевичах был деревянный: с одной его стороны жила Акулина Корюгова. За прилавком работали Михаил Игнатьевич Емельянов, после него — Василий Константинович Лобанов и Анна Купреенкова (долго работала в торговле, потом стала киномехаником, затем — лаборантом на ферме).

В парке — память

В 1970 году в центре деревни открыли памятник односельчанам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Валентина Владимировна Автухова вспоминает, как подписывала траурные ленты на венках… Каждая семья хотела отдать дань уважения погибшим, и их несли нескончаемым потоком. С семи утра до самого открытия (в 12 часов) она работала и еле успела.

«Собралось очень много народа: из района, военкомата, пришли все жители села. Звучала музыка, пионеры шли с горном и барабанами, детей много — стояли в три шеренги», — рассказывает она.

Памятник погибшим землякам в центре деревни

На архивном фотоснимке мы видим советского солдата с автоматом в руках, возвышающегося на постаменте. Вокруг него — открытое пространство. Каждую весну карташевцы по советской традиции сажали в деревне молодые деревья и кустарники (особенно в районе школы и Дома культуры), и сейчас памятник находится как будто в сквере. Шефство над ним и над могилой неизвестного солдата около него (сюда перезахоронили останки советского воина, обнаруженные при строительстве окружной дороги в июле 1988 года) взяли сотрудники РОСТРАНСНАДЗОРа контрольного пункта г. Рудни.

Продолжение следует…

Анна Михалутина